Mit ihrem zweiten Album STAND UP kamen Jethro Tull auf den grossen Bühnen an, man entfernte sich von dem Blues, der lange Zeit das Ticket für kleine Clubs war, man suchte vor der Produktion händeringend einen neuen Gitarristen, der Ian Andersons verspielten und vertrackten Songideen in die geheimsten Winkeln folgen konnte.

Die ganz frühe Zeit war hart, als die Band sich von Tag zu Tag durchschlagen musste, und Ian Anderson sogar den vom Vater bekommenen Mantel nachts überstreifte, um 1967 durch den Londoner Winter zu kommen. Wenn er mit langen Haaren und Schlottermantel morgens in Hampstead Heath frische Luft schnupperte, konnte er entfernt an eine der Figuren der späteren Herumtreiber von AQUALUNG erinnern, ihrem ersten Meisterwerk.

Nach WAS, dem Debüt, suchten Ian Anderson, Clive Bunker und Glenn Cornick, und der noch nicht ganz als ihr Mann an der Gitarre akzeptierte Martin Lancelot (!) Barre, ihren ganz speziellen Pfad durch die verzweigte Welt der Rockmusik, sie wollten keine zweiten Beatles, Zeps, Stones, Who oder Kinks werden – und ein Typ, der vornehmlich Flöte, gerne auch mal auf einem Bein spielte, und von Jazzmagier Roland Kirk inspiriert wurde, war da schon mal ein Anfang.

Dortmund-Kirchhörde, Ort meiner seltsamen Teenagerjahre, anno 1969, ein Sommer, in dem wir immer wieder bis in den Abend Badminton wie die Verrückten spielten, im grossen Garten am Rande eines Waldes. Eines Nachmittags hatte ich mir die englische Hitparade gegönnt (es war die Zeit, in der man noch Singles kaufte), da rief mich die Schwester eines Kumpels an, sie war allein zuhaus und lud mich in den Flachdachbungalow ein, um eine „ganz tofte Platte“ zu hören (wie sie es ausdrückte), und den Weinkeller ihrer Eltern etwas zu plündern. Sylvia.

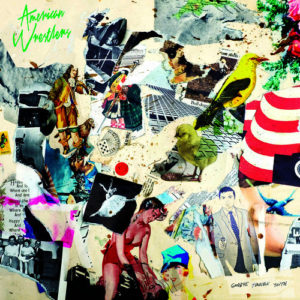

Ich werde den Moment nie vergessen, als sie mir die Schallplatte in die Hand drückte und ich das Cover, aussen wie innen, auf mich wirken liess. Man konnte es aufklappen, und die vier Popmusiker sprangen einem als Pappkameraden entgegen. So was kannte ich bislang nur aus Kinderbüchern. Ich werde den Moment nie vergessen, wie wir zusammen auf der Couch sassen, die Musik von STAND UP den Raum erfüllte, und wir eine Flasche „Kleinwinternheimers Geiershölle“ in einer Nachmittagsstunde leerten. Ich werde den Moment nie vergessen, als, zwei Jahre später, der Bruder mir, mit Tränen in den Augen, mitteilte, seine Schwester sei in der Nacht an Herzasthma gestorben (so wurde es genannt, ich kannte mich mit Asthma aus, aber das Wort hatte ich noch nie gehört).

Seltsam, seit dieser Nachricht habe ich mir diese Schallplatte (die ich stets nur in jenem Bungalow gehört und mir selbst nicht gekauft hatte) nie mehr angehört. Als wäre mit der Nachricht vom Tod einer nahezu Gleichaltrigen nicht nur ein Stück Zeit und Kindheit weggebrochen, sondern auch etwas von der Musik nach hinten gekippt, welche lange Zeit mit diesem einem besonderen Nachmittag verbunden blieb.

Ich kaufte mit die Platte auch später nicht, als ich mich in R.D. verliebt hatte, eine Pfarrerstochter aus Dortmund-Bittermark (ein paar Häuser weiter lebte der Violinist Zbginef Seiffert, in einem kleinen Haus im Grünen), die mir im Westfalenpark auf einer Decke ihre (komplett windschiefe) Version des des Bach-und-Tull-Hits BOURÉ vorspielte. Im Falle der über Nacht Gestorbenen galt eine kaum wiederholbare, geteilte Nachmittagssehnsucht ganz der Musik, im Falle der schönen Regina galt mein ganzes Sehnen einem Kuss und mehr, aber mehr als ein paar Küsse und verplemperte Sehnsuchtsszeit sprangen nicht heraus.

Natürlich kann ich STAND UP nicht begutachten von allen Seiten, ohne die Wellen zu erwähnen, die sich in mir anfangs zumindest ausbreiteten (die Schauer massierten einen Wirbel nach dem anderen), als ich beim ersten Wiederhören nach so langer Zeit wieder in das Wohnzimmer jenes Bungalows transportiert wurde – ich sehe das Panoramafenster zum Garten vor mir, Silvia, die mir die Platte in die Hand drückt – nahm sie da nicht Form an, die Zukunft, auf die wir so begierig waren, das volle Programm – und die Rockmusik war der Botengänger, die Zeitmaschine ins weit geöffnete, unbekannte Leben).

STAND UP war damals ein grosser Renner, Jethro Tull wurde Ende 69 vom NME hinter den Beatles zur zweitwichtigsten Rockband gewählt, noch vor den Stones. Das Quartett war damals in New York, als die Platte im Sommer 69 erschien, und ein gewisser Joe Cocker gratulierte den verdutzten Jungs im abgewrackten Hotel, dass sie es in England auf Platz 1 geschafft hätten. Das bedeutete nun unzweifelhaft, das sich die grossen Hallen und Open-Air-Räume für sie öffnen würden. Fillmore East, Fillmore West, die Royal Albert Hall, die Playbackscharaden von „Top of the Pops“ nahm man achselzuckend in Kauf. Es war alles ein wenig unwirklich: die Vier waren schlicht besessen davon, bessere Musiker zu werden.

Und so ging es auf Reisen, über den grossen Teich, auch Paris öffnete die Tore, und in kurzer Zeit begegnete die Band allen möglichen Grössen ihrer und vergangener Jahre. Ein schon beim Konzert den Faden, die Wörter, verlierender Elvis Presley wollte die Band in seiner Garderobe begrüssen, Ian lehnte freundlich ab, war nie ein Elvis-Fan, und wollte nicht vollends ernüchtert werden. In Kopenhagen traf er bei einer Pressekonferenz einen jungen, schüchternen, noch nicht von Drogen gezeichneten Jimi Hendrix – freundlich und gentlemanlike, so gar nicht das Bild des zornigen jungen Mannes, das die Presse gerne ablieferte. Hendrix war es auch, der dem deutschen Grossveranstalter Fritz Rau Jethro Tull empfahl, und so ging es alsbald auch durch Germanien.

Obwohl der junge Mr. Anderson rein äusserlich jedes Hippieklischee erfüllte (auch lange nachdem ihm sein Schlottermantel aus der Garderobe geklaut wurde), blieb er ein Skeptiker dieser Gegenkultur, mochte keine bekifften Hippies, und auch den grossen Zinnober drumherum nicht. Woodstock liess er einfach links liegen. Solcher Eigensinn macht unempfänglich für Imagepflegerei, und dieser Rigorismus befeuerte wohl nachfolgende Meisterwerke wie AQUALUNG und THICK AS A BRICK.

Aus der Distanz betrachtet, kommt der Zweitling nicht heran an die Klasse der gerade genannten Highlights (und auch A PASSION PLAY ist vertrackter, abgründiger). Ian Andersons Songlyrik war im Gegensatz zu späteren Werken noch leicht gestrickt – es ging um die Ablösung vom Elternhaus, schräge Vögel aus dem Bekanntenkreis, die gängigen Lovesongs, die noch nichts von Dylans Widerstand gegen rasche Deutbarkeit spüren liessen.

Was STAND UP aber wirklich jenseits privater Hörgeschichten zum gar nicht so gepflegten Sinnesrausch macht („Play it loud!“), ist die perfekte Mixtur aus fernen Bluesspiegekungen, Power-Flöten-Rock (no flowers in your hair, Mr. Anderson), feingesponnenen Balladen, urenglischer Vaudeville-Tradition, einer Prise Exotica als klingendes Fernweh (der Song mit der Balalaika, Fernöstliches, ein afrikanischer Moment – man kommt hier so schnell nicht an das Ende der Liste!) – ein lustvoller Eklektizismus macht sich breit, und die ohnehin gute Aufnahmequalität aus den Morgan Studios strahlt in den Stereo- und Surroundmixen noch heller: da wirbelt die Band um einen herum, dass alles Gerede von „wahrer Freude“ wahrlich wahre Freude wird (imitieren sie ruhig den Stil jener Jahre – ein verdunkelter Raum, Kerzenlicht, Räucherstäbchen, Wein, Weed, Couchknutschen!) – und Steven Wilson weiss genau, wie er die Spiellust all dieser Lieder steigern kann, ohne sich in Effekthascherei zu verlieren.

Wie schon bei AQUALUNG, THICK AS A BRICK und PASSION PLAY. Das sind allesamt „elevated editions“. Seltsam, wie demgegenüber der Viertling, BENEFIT, verblasst, und zwar allein wegen der überwiegend durchschnittlichen Lieder – da war, vorübergehend, die Luft raus. Ich sah die Band einmal live – neben dem Bandleader agierte mittlerweile ein anderes Team. 1982 in Nürnberg boten sie in mittelalterlicher Kleidung brilliantes Entertainment, der Sinn fürs Skurille gab den Ton an, die doppelten Böden, Stolperfallen und Abgründe waren allerdings komplett verflogen.

Einmal, in ihren grossen frühen Jahren, spielten sie in London (ich habe den Namen des Clubs vergessen, und bin mir auch mit der Metropole an der Themse nicht ganz sicher, ich weiss auch, dass manch einer diese Story für erfunden halten wird, aber sie ist so wahr, als wäre ich selbst dabei gewesen). Die Band spielte inspiriert das Programm von STAND UP, und hier und da einen Song des in den Startlöchern der Fantasie schon gewaltig zuckenden Nachfolgers, improvisierte munter drauflos, mit dem Flötentänzer am Bühnenrand, dass es ein Glück gewesen sein muss für alle Anwesenden.

War es im Marquee Club, ich bin mir nicht sicher, war selbst nur zweimal in diesem Untergrundtempel der Londoner Szene, 1971 (?) sah ich dort (die Erinnerung kann den Zauber jenes Abends nie überflügeln, eine Inititiation!) Steamhammer, und 1982 (im schönschaurigen Liebeskummertaumel) Jah Wobble & The Invaders of the Heart. Zu der Zeit hörte Jah Wobble am liebsten DARK MAGUS von Miles Davis, und der ehemalige Bassist von P.I.L. trug einen langen Schlottermantel, der an den Schlottermantel des jungen Ian Anderson erinnerte.

Ich schweife ab, drehen wir das Rad der Zeit ein gutes Jahrzehnt zurück, lassen uns von genauen Zeit- und Ortsangaben nicht weiter ins Bockshorn rein historischer Betrachtungsweisen jagen, und tun einfach so, als wären wir vor Ort. Eine Tüte geht rum, Ian Anderson ist in seinem Element, und lässt den Blick schon mal übers Publikum schweifen, traut plötzlich seinen Augen nicht, und traut ihnen dann doch. Als sich ihre Augen treffen, hebt John Lennon seine rechte Hand und winkt zum Grusse. Ich glaube, Ian Anderson befand sich kurz in einem Zustand der Verwunderung (oder sollen wir es Ergriffenheit nennen). Es wäre ein leichtes gewesen, nach dem Konzert zu John Lennon zu gehen, aber Ian Anderson machte das nicht, zu sehr war er von dem Moment der zuwinkenden Hand beeindruckt, wollte diese Variante einer stillstehenden Zeit, einer unauslöschbaren Erinnerung (und Würdigung), nicht mit Small Talk und Schulterklopfen schmälern.

Wir sind wieder in dem mehrfach ins Spiel gekommenen Flachdachbungalow, es ist die Vorweihnachtszeit, die Sechziger Jahre haben nur noch drei Samstage vor sich, dann sind sie Geschichte. Im Partykeller hängen die Lampions jener Ära sturmfreier Buden, auf dem Plattenteller dreht sich der einzige grossartige Song von Iron Butterfly. Sylvia ist noch das blühende Leben und besorgt den Punsch, Manfred (der Bruder) schwärmt von Ten Years After, ein Raum voller Junghippies, die Girls haben noch Namen wie Sabine und Angelika, irgendwann singen Eric Burdon and the Animals vom „House of the Rising Sun“, die meisten werden den Wehrdienst verweigern, ein Mädchen wird bald schwanger sein und abtreiben. Jeder hat eine Lieblingsgruppe und ein Geheimnis.