Einstmals haben wir gegen den Haifischkapitalismus demonstriert, die Folgen der Wachstumskrise diskutiert und vor der weltweiten Ressourcenverknappung gewarnt, den real existierenden Sozialismus gefeiert, bis wir merkten, dass er weltweit längst zu einer brutalen Parteidiktatur verkommen war. Hat eh lange gedauert, bis wir das wahrhaben wollten und gereicht uns nicht eben zur Ehre. Ich habe auch nicht wahrgenommen, dass ein Trauerprozess stattgefunden hätte über die meines Erachtens gravierende Tatsache, dass es zwar gutgemeinte politische Systeme und moralische Denkgebäude gibt und die sich in Marx’scher Manier auch prima von vorn bis hinten durchrechnen lassen, der Mensch aber offensichtlich nicht dafür gemacht ist – auch so eine Kränkung der Menschheit nach der Kopernikanischen, der Freudschen und der Darwinschen. Keine Chance auf ein dauerhaftes humanes Zusammenleben, in dem man noch zu teilen versteht.

Und was haben wir uns in den studentischen K-Gruppen in den Kapitalschulungen mit dieser Mehrwertmathematik gequält, auch für die Katz! Musste alles auch erstmal verdaut werden. Danach hofften wir, dass die kleinen Rinnsale unserer Aktivitäten zur Weltverbesserung – die später nach Revoluzzertum und Flowers-in-our-hair etwas pragmatischer orientiert waren (wir buken erstmal kleinere Brötchen und wollten nicht mehr sofort übermorgen zur proletarischen Revolution blasen), sich eines Tages zu einem breiten machtvollen Strom vereinigen würden. Ein Stück mehr Realitätssinn der Jugend, immerhin. Das Leben ist ein Miststück, aber ein blendender Erzieher, es bringt den grössten Traumtänzern noch etwas bei, zumindest den meisten davon.

Leider finden sich zu allen humanen Kräften und Bewegungen gleich wieder Gegenkräfte, die diese schlicht und gründlich ausknocken. Fair Trade ist eine gute Sache zur Stärkung der Ökonomie und Verbesserung der wirtschaftlichen Situation von Herstellern in ländlichen Regionen der dritten Welt, leider hat man nicht dafür gesorgt, das Siegel gesetzlich schützen zu lassen, zudem brechen auch die Strukturen konventioneller Markt- und Wettbewerbsstrategien zunehmend in die Fair-trade-Welt ein, so dass wir auch dort bald wieder die bekannte profitorientorientiere Marktwirtschaft zu erwarten haben. Schön wärs gewesen …

Plastikverpackungen sind mit viel Mühe und Kosten recycelbar gemacht worden, landen dann aber letztlich doch in den Weltmeeren oder auf Müllhalden der dritten Welt, weil’s eben nicht verboten ist, Recycelbares nicht zu recyceln und ohne gesetzliche Regelung geht’s da vermutlich auch nichts weiter.

Wir haben ein humanes Arbeitsrecht, aber im Niedriglohnsektor wird der Druck zunehmend brutaler und die abendliche Mitnahme einer übriggebliebenen funktionsfreien Wurstsemmel führt zur fristlosen Kündigung.

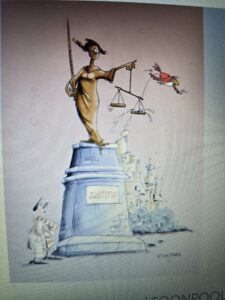

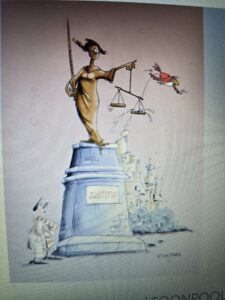

Es scheint, als würde ein Teil der Menschen seine Intelligenz dafür nutzen, über rechtliche Freiräume nachzusinnen, die gesetzlich fixierte soziale Errungenschaften erfolgreich unterlaufen. Wie anders kann es sonst sein, dass Trump noch frei herumläuft und sich offenbar noch zutraut, ein ganzes Land in seinen Einkaufswagen zu packen und an der Kasse dafür genug im Säckel zu haben? Rechnen kann er ja zumindest. Die amerikanische Justiz hat ihn juristisch schuldig gesprochen, ihm aber „bedingungslose Straffreiheit“ – ein existierendes, aber selten angewendetes Gesetz – zugesichert. Autsch …!

Gesetzesänderungen müssen durch den Bundesgerichtshof gepeitscht werden, der Bundesrat muss den Änderungen zustimmen – für die Mitgliedschaft dort ist eine Parteienzugehörigkeit vonnöten … ein unabhängiger Beirat schaut anders aus, die wissenschaftlichen Beiräte von Konzernen sind ja schliesslich auch unab … ähm … naja … äh … wurscht …! Hab nix gesagt!

Dergleichen Feinheiten eben … aber von grossem Einfluss auf Regierungsentscheidungen.

Leiharbeit und Pseudowerkverträge sind legal und erlauben es den Firmen, unterhalb des Mindestlohns malochen zu lassen. Unterlaufen von Tarifverträgen scheint also auch keine grosse Kunst zu sein und beim Outsourcing eines Konzerns in ein Land der Träume, der Sonne und der Niedriglöhne stehen die Mitarbeiter-Recruiting-Firmen auch gleich Gewehr bei Fuss und die Bude ist voll mit Arbeitswilligen, denen sonst nix anderes übrigbleibt.

Die Vorgaben des Lieferkettengesetzes gelten nur für Grossbetriebe und die dort ursprünglich festgeklopften klimabezogenen Sorgfaltspflichten für Betriebe wurden in der deutschen Version von der FDP gleich wieder gekippt. Anything goes ...

Scheinbar gibt es hier nichts, was nicht ginge und langsam beginne ich derlei Gesetzesfreiräume zu fürchten. Sie sind ubiquitär zu finden, alles scheint seltsam vernetzt und geheimen Fäden zu folgen, für jede Übeltat eines Grosskopferten stellt die Justiz ein Hintertürchen bereit und sei es nur auf dem Weg des Bauernopfers. Kohl ist auch vermutlich zusammen mit seinem schwarzen Koffer beerdigt worden, in dem neben Pfälzer Saumagen als antike Grabbeigabe sicher auch noch einiges andere reingepackt war, das man gerne gelesen hätte. Der Souverän steht über dem Gesetz und die alten Feudalstrukturen haben offenbar immer noch überlebt.

Wären wir noch im Mittelalter, könnten wir hier prima das Wirken des Gottseibeiuns und seiner Angriffe diagnostizieren, wenigstens wär’s dann etwas übersichtlicher. Geht jetzt auch nicht mehr – aber wer befriedigt sonst unser Kausalitätsbedürfnis nach den treibenden Kräften und Prinzipien, die immer wieder Freiräume der Nichtjustitiabilität für Gangstertum der höheren Etagen schaffen und so die Maschinerie am Laufen halten? Die Version mit dem Weltjudentum und den Illuminaten will mich nicht so recht überzeugen und die Reptiloiden geben zwar etwas für das Science-Fiction-Genre her, aber andererseits ist diese Zuschreibung auch eine non-woke kulturelle Aneignung des Echsenreiches, in dem man anstandshalber wie in jedem anderen Tierreich nur soviel frisst, bis man satt ist. Schon von daher passt es nicht, dass in unseren Politikern und Konzernvorständen Echsen stecken sollten. Bloss wer zieht dann die Strippen mit subliminalen Outlawpraktiken in einem scheinheiligen Rechtsstaat? Wer füttert die Phantasien der Paranoiker und wer macht psychisch stabile Mitbürger sukzessive auch zu solchen? Da läuft doch was …

Offenbar versteckt er/sie sich in den faltenreichen Gewändern von Justitia und – was haben diese Scherzkekse vor? Schwer durchschaubare Dinge geschehen und das „gesunde Rechtsempfinden“ des Volkes läuft oft genug ins Leere und in diesen Leerräumen erblüht die Theoriebildung – immerhin gibt es noch Leute, die über Verschiedenes nachdenken, auch wenn nur Eidechsen dabei herauskommen; Denkanstösse liefern wir ja genug, da brauchen wir uns über individuelle und manchmal ins Pathologische driftende Kausaltheorien jenseits jeglicher Logik nicht zu beklagen. Jedes Volk hat die Verschwörungstheoretiker, die es verdient.

Und Bielefeld gibt’s ja anscheinend auch nicht … wär sicher ’ne schöne Stadt gewesen … wenn da mal nicht wieder die Grünen dahinterstecken …!