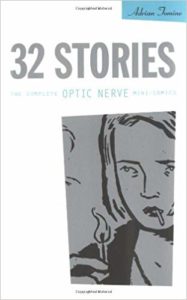

Ich war nie eine begeisterte Comicleserin, aber in der Welt, die Adrian Tomine erschafft, kann ich alles andere vergessen. Über einige seiner Werke habe ich hier schon geschrieben: Sleepwalk and other stories, Summer blonde, Shortcomings, Killing and Dying. Der Duktus der Geschichten ist literarisch, man könnte sagen, es sind realistische Alltagsgeschichten (it´s a wide range, I know), und doch brechen sie mit einem Grundsatz des creative writing, der da heißt: Schaffen Sie faszinierende Charaktere, mit denen sich der Lesende identifizieren kann. Die Figuren bei Tomine sind oft seltsame, nervige, besserwisserische Nerds mit kreativen Ambitionen, die ihre eigenen Schwächen nicht wahrhaben wollen, doch die Faszination liegt in der Art, wie Tomine sie zeichnet, wie er sie reden lässt und wie sie interagieren. Ausdrucksstark sind vor allem die Gesichter, die Gesten, Perspektiven sowie Panels ohne Worte, die sich nebeneinander fügen wie Aufzeichnungen einer Überwachungskamera. Da genügt schon der Regen an einer Bushaltestelle, um die Welt um sich herum wieder anders zu sehen. Es war vor ein paar Jahren, in einem kleinen Haus am Meer, als ich die frühesten Arbeiten Tomines ansah und las. 32 Stories. The complete OPTIC NERVE Mini-Comics.

„The book you hold in your hands would not exist had high school been a pleasant experience for me.“ Adrian Tomine, geboren 1974, publizierte die erste, handkopierte Ausgabe seiner OPTIC NERVE im Jahr 1991 in einer, wie er schrieb, optimistischen Auflage von 25 Stück. Ein paar Jahre später lagen die Verkaufszahlen bei 6.000. 32 Stories erschien 1995 als Best of der vergangenen Jahre. Die Storys sind chronologisch geordnet, so dass sich die Entwicklung von den ersten, noch gar nicht zur Publikation vorgesehenen rauen und etwas ungeschliffenen Zeichnungen mit viel Schatten, verwischten Konturen und schwarzem Hintergrund bis zur letzten, die zeichnerisch übergeht in den Folgeband Sleepwalk and other stories mit ihren feinen Zeichnungen und großer Klarheit. Die Palette an Themen in diesem Bändchen ist überwältigend, ebenso Tomines Fähigkeit, eine Idee mit einem Hauptgedanken auf eine Art umzusetzen, dass viel mehr gesagt wird, als es vordergründig der Fall ist, und dass das Entscheidende nicht gezeigt wird, sondern, wie in guten Filmen, zwischen den Schnittstellen der Bilder entsteht. Die erste, nur zwei Seiten und sieben Pannels umfassende Story (Man´s Best, 1991) handelt von einem Paar, bei dem die Frau einen Hund haben möchte. Nein, genau darum geht es nicht. In keiner Geschichte geht es um das, was man sagen würde, wenn man anderen nur kurz davon erzählen wollte, worum es geht. Die Storys lassen sich nicht einfangen, zähmen, sozialisieren. Sie behalten etwas Wildes, Unberechenbares.

Lebensentwürfe, Magie. Solitary Enjoyment: Eine junge Frau hat einen Job, für den sie niemals früh aufstehen muss, außerdem kann sie nachts nicht schlafen. Deshalb hat sie es sich zur Angewohnheit gemacht, gegen Mitternacht ihre Wohnung zu verlassen, und, wie man so sagt, um die Häuser zu ziehen. Allerdings sucht sie keinen Kontakt zu anderen, sie verbringt die Zeit einfach allein. Es beginnt mit ein paar Espressi gegen Mitternacht in einem Café, bevor sie rausgeworfen wird, weil es schließt. Der Kellner mit schwarzer Schürze im Seitenprofil. Noch nie ist mir aufgefallen, dass sein Haar am Stirnansatz dünner geworden ist. In Kalifornien scheint es Anfang der Neunziger Buchhandlungen gegeben zu haben, die 24/7 open waren. Die Aktivitäten der jungen Frau erhalten ihre Besonderheit dadurch, dass sie während der Nacht stattfinden. „To tell you the truth: I wouldn´t trade this for the world“, heißt es am Ende. Es geht um Lebensstil, Symbole eines Lebensstils, wie einer Lederjacke, die Anfang der 90er eben … they´re supposed to make you look tougher and all that. Albtraum und Traum. Ein Besuch bei einem politischen Friseur. Und während du nachts in einem Café ein gutes Buch liest, kommt plötzlich der Geliebte auf dich zu, den du aus den Augen verloren hast, und you talk things over. Rätselhafte Gestalten wie Mike the Mod, ein cooler, ziemlich modischer Typ mit Sonnenbrille, der Alter Ego Adrian Tomine mit Musik versorgt und auf nur zwei Seiten in zwei Zeitsprüngen zwei Mal eine unerklärliche Wandlung in seinem Leben und seinem Aussehen vollzieht. Leerstelle.

Gefängnisinsassen, denen eine Droge verabreicht wird, um ihre Gedanken zu kontrollieren. Ein Pärchen und wie es den Abend ihres dritten Jahrestages verbringt. Eine Frau und ihr Kumpel, die immer gemeinsam abhängen, und plötzlich trifft er eine andere. Und noch eine Geschichte, für die es nur vier Pannel braucht, Train I Ride: Ein Mann, der einen guten Job und eine schöne Wohnung hat, nimmt einen Zug nach Norden und fährt davon. Es gibt niemanden, von dem er sich verabschieden müsste, er hat kein besonderes Ziel, er weiß nicht, wo er die nächste Nacht verbringen wird. „Ahead was thrilling uncertainty.“ Bei Adrian Tomine ist das Gefühl der Einsamkeit immer überwältigend, das Gefühl der Innigkeit auch. Und auch das darf ein Comiczeichner in seinen frühen Jahren: Eine Story, bei der das letzte Panel ganz schwarz ist.