In the Cut (USA, 2003) von Jane Campion

Warum fällt mir jetzt gleich Fellinis Stadt der Frauen ein? Ein Film, ganz aus der Perspektive des male gaze gesehen – aber von einem Mann, der ihn nicht naiv anwandte, sondern wusste, was das ist und selbstreflexiv genug war, um zu erkennen, dass das auch seine Art zu sehen ist. Und der sich auch davon wieder distanzieren konnte, wenn ihm danach war – raffinierte Vexierspiele in denen aber Frauen niemals verraten werden – ihre Macht über den Mann wird bei ihm genüsslich gefeiert. Wobei das natürlich auch wieder eine Darstellung zur Anregung männlichen Begehrens ist – er mochte halt enthemmte Dominas – könnte man jetzt schon meckern – war aber auch zu differenzierteren Frauenzeichnungen fähig.

In the cut beginnt mit dem Beschwören von Klischees, die man gemeinhin als „weiblich“ bezeichnet … eine Blondine, fallende Blütenblätter und „Que sera“ im Soundtrack und anderes, das das Jungmädchenherz erfreut und der Zuschauer kommt bereits ins Rätseln, noch bevor der obligate Mord passiert und freut sich dass zumindest hinreichend Ironie im Spiel ist. Die restliche Zeit wähnt man sich in einem B-Movie mit Suspense, Mord und Gewalt als Hauptgang und Softporno-Beilagen. Lets do the Gang-Bang!

Der B-Movie-Fan kann sich nun zufrieden zurücklehnen und den vertrauten Lauf der Dinge geniessen – der Schöngeist ist ohnehin schon ins benachbarte Arthouse-Etablissement geflüchtet, somit wäre die Konsumentenkohorte sauber gespalten und sortiert.

Nun ist eine bewährte und vielbepreiste Regisseurin von Campions Format niemand der mal eben ein B-Movie dreht und wenn doch dann sind entsprechende Hintergedanken zu vermuten. Sehen wir hier etwa eine Satire auf ein Macho-Movie? Man könnte es meinen – zu überspitzt sind die Klischees: Ein muskelbepackter Testosteronbomber mit Hundeblick und Vorschlaghammerkinn (der hierzu allseits brauchbare Mark Ruffalo), ein blondes Que-sera-Hascherl (bzw zwei davon) die meistens nicht weiss wie ihr geschieht, am Ende aber doch den Täter entlarven kann und die meiste Zeit samt ihrer Hascherlschwester verstört guckt; eine Aufgabe die die sonst eher pfiffige Meg Ryan glaubhaft meistert. Der Plot ist natürlich vernachlässigbar. Gemeinsam mit der Regisseurin guckt also der Zuschauer noch einmal in vitro an, was er früher in vivo genossen hat – wie Machos Filme drehen. Sie zwingt uns den männlichen Blick auf und der Nicht-Macho-Zuschauer beginnt zu leiden, fühlt sich in seiner voyeuristischen Rolle unwohl, ärgert sich über Klischees und erlebt das ganze als Zumutung und genau das, so fürchte ich, hat die Regisseurin beabsichtigt – ein beunruhigendes Lehrstück gegen allzu eingefahrene Filmgewohnheiten. Dazu braucht es Mut. Wenn man den Twist verstanden hat besteht also durchaus die Möglichkeit, sich zu amüsieren – vor allem über die versteckten Hinweise der Kamera, die die Testosteronpakete durchwegs in einer leichten Froschperspektive aufnimmt (etwas das ältere Leute beim Selfiemachen niemals tun sollten, ausser sie wollen unbedingt wissen wie ein Truthahnhals aussieht), damit die Hammerkinne noch etwas gruseliger werden. Die Damen dann in einer leichten Vogelperspektive, das gibt grosse verwunderte Kinderaugen und macht hübscher, wie jedwede Weiblichkeit weiss, die schon mal ein Selfie gemacht hat. In Zukunft erkennt die aufmerksame Zuschauerin jetzt auch den male gaze, wenn sie ihn sieht.

Auf der affektiven Schiene des Werks wird ebenfalls ein Männerthema verhandelt: Das Begehren. Aber es ist ein unsymbolisiertes und unbezogenes Begehren – nicht eingebettet in eine Beziehung, ein Narrativ, eine Kontinuität; es entflammt unwillkürlich, entlädt sich und erlischt wieder, scheint keine Spuren zu hinterlassen. Auch beim Zuschauer erzeugt es kein Mitschwingen – der Liebhaber ist nicht sympathisch, die Liebhaberin etwas langweilig, beide scheinen kein Innenleben zu haben beziehungsweise es nicht zu zeigen. Wo Erotik sein sollte, entsteht Leere und Distanz. Es gibt kein relationales Begehren, keine Erlösung – nur Missverständnis, keine Auflösung, keinen sinnstiftenden Zusammenhang, keine Kausalität. Somit sehen wir auch keine Tragödie mit Struktur, Verlauf und Ordnung. So zeigt uns Campion nicht, was Begehren bedeutet, sondern wie es sich anfühlt, wenn Bedeutung, Beziehung und Verortung fehlt.

Warum aber dann noch Täterjagd?

Der Plot verspricht etwas das er nicht einhält – Täterjagd und Täterfestnahme haben einen letztlich beruhigenden Effekt – das Böse ist verortbar, es gibt Gründe für Untaten und einen übergeordneten Sinnzusammenhang, in dem alles am Ende seinen Platz findet und die repetitive Erfahrung, dass Wissen Sicherheit vor Gefahren schafft. Diese Beruhigung versagt uns die Regisseurin, das unausgesprochene Versprechen des Thrillers emotionale und mentale Ordnung (sowie einen suspense der sich letztlich bestätigt) zu schaffen wird hier nicht eingehalten. Das Leben ist nicht erklärbar – es ist höchstens auszuhalten – oder manchmal eben auch nicht.

Das Ende ist vieldeutig: Der gefesselte Malloy scheint in einer Blutlache zu liegen, zunächst bewegt er sich auch nicht. Dieses Bild räumt mit den letzten Gewissheiten auf – es gibt keine eindeutige Täterschaft, Frannie könnte jetzt auch Täterin sein oder werden, keine eindeutige männliche Schutzfigur, keine Beruhigung. Malloy ist nicht eindeutig Täter, Retter, Opfer sondern bis zuletzt undurchsichtig. Was zuletzt stirbt ist die Illusion von Schutz, Sicherheit und Gewissheit.

Ein vielseitiger und facettenreicher Film, in dem wir etwas über das Chaos und die Unberechenbarkeit des Lebens als solches erfahren oder auf gut Bayrisch: Seine Hundsgemeinheit. Kein Sinn der schützt.

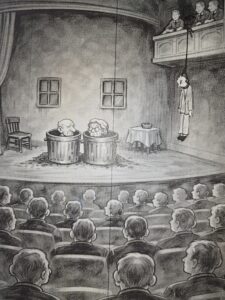

Vielleicht etwas kühn formuliert steht Campion mit einem ihrer kompromisslosesten Filme imho, damit in der Tradition des absurden Theaters, ihre Figuren sind wie die Beckettschen Protagonisten in eine Szenerie geworfen, die ihnen ebenso keine Orientierung bietet als allein das Warten auf irgendeine Form von Ereignis, das alles ändert. Dabei bleibt es. Auch in All that fall kommt ein Kind zu Tode und es bleibt offen was genau geschehen ist – keine erlösende Tätergewissheit und Kausalitätsabwicklung, das Ereignis schafft keinen Sinnzusammenhang, es ist ein unverortetes unheimliches Element in diesem Stück, das auch hinterher noch beschäftigt. Ein danse macabre der Sinnlosigkeit des Zufalls. Das kann nicht jeder aushalten. Campion konfrontiert uns mit beunruhigenden Leerräumen und zeigt uns, wie viel wir brauchen, um uns wohlzufühlen. Ihr Kino ist kein existenzialistisches Kino, sondern ein Kino des Ausgesetztseins.

Könnte man jetzt sagen, sie dekonstruiert? Ich denke nicht – sie zeigt nur. Denn das Leben ist Weltmeister darin, sich selbst zu dekonstruieren.